2014年02月15日

周防灘物語(中津編)

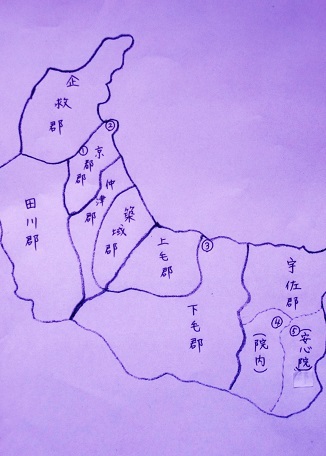

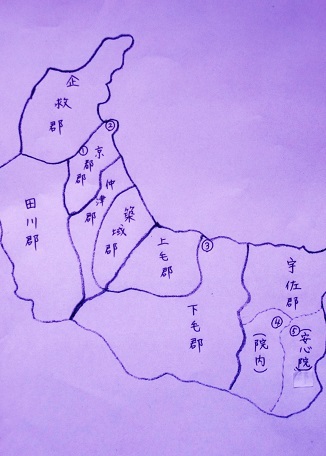

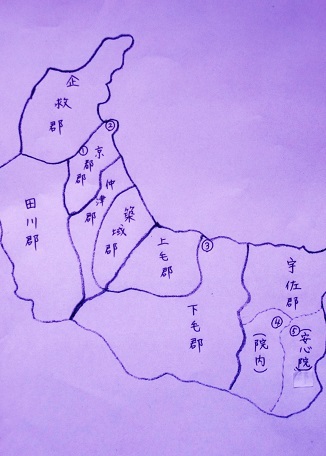

①馬ヶ岳城 ②苅田(松山)城 ③中津(川)城 ④妙見岳城 ⑤竜王城

黒田家の御先祖は?

①近江国伊香郡黒田村②播磨国多可郡黒田庄との二説ある。

黒田家の系図は?

①・・・政光→高宗→高政→重隆(しげたか)→職(もと)隆(たか)→孝(よし)高(たか)(官兵衛)

②・・・重貞→重昭→重範→重隆→職隆→孝高(官兵衛)

③・・・重貞→重昭→重範→重隆→治(はる)隆(たか)(長男)・孝高(次男)

重隆の妻は妻(め)鹿(が)氏の出身で比延(ひえ)懿(い)讃院(さんいん)(黒田城落城時に治隆と共に死亡?とあり、官兵衛27歳まで存命ということになる?)重隆の次男孝高が万吉こと官兵衛で小寺職隆の養子となった

小寺家系図

→則職 →政(まさ)職(もと)(長男:御着(ごちゃく)城) 氏(うじ)職(もと)(軽い知的障害)

→職(もと)隆(たか)(次男:国府(こう)山(やま)城)

右の写真の案内板には「黒田家譜」の捏造?をそのまま書いています。祖父と嫁の墓ですか?明石氏は職隆の妻で官兵衛13歳時に死亡しています。実父重隆と生母懿讃(いさん)院の夫婦墓と見るのが自然ではないでしょうか?今後の研究調査が待たれます。

※官兵衛が有岡城に幽閉された時に黒田家の重臣7人が、主が不在の間は職隆の命に従うという誓約書を書いた(職隆が実父であればそのような事をする必要はないと言われる)。職隆の継室は神吉氏、母理氏。

※目薬屋(玲(れい)珠(しゅ)膏(こう)の名で販売とか)は怪しいかほんの少し関係(家伝薬くらい)があるのかな?といった感じ(中津でも福岡でもその後“目薬の木“の記述は見当たらない)。

※目薬の木(千里眼の木)・・・標高500~600mの山地に自生するカエデ科の落葉高木樹で、昔から山村では外傷性の眼病や物もらいに木の皮を煎じて洗眼したり、小枝や葉を煎じて飲用し、かすみ目や白内障に用いていた。福島県耶麻郡塩川町には幹回り4.1m、樹高20m、推定樹齢300年の巨木がある(樹皮を剥ぎ取られた跡がある)。特許のない時代、生薬の目薬で財をなせるはずがないと言われる。『黒田家譜』には一言も書かれておらず、江戸中期の(信憑(しんぴょう)性にやや劣る)講談本『夢幻物語』から“黒田家目薬屋伝説”が登場して以来、引用される書物が多い。中津、福岡には目薬の木が植えられていた形跡もない。

※中国大返し・・・官兵衛が秀吉に天下取りを進言しないと、柴田勝家あるいは徳川家康が明智光秀を滅ぼしたであろう。時間との戦いであり、中国大返しを企て、山崎の合戦で主導権を取るまでの道筋をつけた官兵衛は、誰もが認める秀吉の最大の功臣であった。

◎時流を見る目がなかった城井宇都宮家(豊前に土着する中世武士の名門)

宇都宮家はその遠祖が、その名のように下野(しもつけの)(栃木県)の出で、源頼朝の平家討伐後、1185(文治元)年、頼朝は諸国に守護や地頭を置いた。頼朝の御家人であった宇都宮信(のぶ)房(ふさ)は豊前国の地頭を賜り(分家)、築城、上毛(かみみつけ)、下毛(しもみつけ)、中津、宇佐の五郡を支配していた。以後400年間、この一族は善政を行い、その居城は周防灘に流れ込む城(き)井(い)川の上流の城井谷の奥にある寒(さわ)田(だ)の城井谷城(福岡県築上郡築上町)である。四方に岩石を巡らし、通路が狭く城にたどり着くまでが至難、「入り口狭くして中広し」のひょうたん型で”ひょうたん城”とも又、茅(かや)切(きり)城とも言われていた。普段は麓の「溝口館」に住み、戦の時は山奥の茅切城に籠(こ)もった。

最後の16代当主となった宇都宮鎮(しげ)房(ふさ)は1536年生まれで、大友家のお家騒動「二階崩れの変」で有名な大友義(よし)鑑(あき)(宗麟の父で正室は大内義興の娘)(1502~1550)の娘を正室に貰って大友氏側についていた(ちなみに父長房は大内義興の娘が正室)。義兄弟大友義(よし)鎮(しげ)(宗麟)の一字を貰って鎮(しげ)房(ふさ)と名乗り、秀吉が九州平定にやって来た時には50代で、正直で無骨な気性の持ち主であった。体格的には身長が180cmもある大男で、強矢の使い手であり、鹿の角をも引き裂く怪力があったと言われる。鎮房は豊前企救(きく)郡長野を所領していた長野祐盛(秋月種(たね)実(ざね)の弟)と共に小領主故に大友、毛利の間をうまく渡っていた。

豊前国随一の名門である城井(きい)流宇都宮家には多くの分家があった。野仲(長岩城)、佐田(さだ)(赤井城)、深水(ふこうず)、江良、加来、犬丸、西郷(不動ヶ岳城)、奈須等古くに岐(わか)れて本家との繋(つな)がりが薄くなった分家もあるが、山田輝家(山田城)、如法寺(ねほうじ)輝則(山内城)、城井(きい)信継(川底城)、仲蜂屋(馬場城・・・鎮房の姉婿)等は代々本家の指図に従って身を処している。筆頭家老の伝法寺家も分家である。城井家を盟主とする鬼木、緒方等国衆もあり、最盛期には岩石(がんじゃく)、一(ひと)ツ戸(と)城、馬ヶ岳、香春(かわら)岳も38支城網に入っていたが、惣領の庶子に対する統制が弱く、各地で庶子が大きく成長してお互いに争うことも多かった。

城井(きい)宇都宮氏の初代信房から分家独立した弟の重房は下毛(しもげ)郡津(つ)民(たみ)荘で当代鎮兼(しげかね)に至るまで野仲氏を称し、22代約390年続いた。豊前に於けるもう一方の実力者であり、下毛郡の代表者であった(城井氏とも過去に数回戦っている始末)。

城井宇都宮家は・・・大内義隆→大内義長(大友義(よし)鑑(あき)の次男)→大友義鎮(宗麟)→島津義久と強大な勢力と巧妙に渡り歩いて来た。戦国時代の北九州は、大友氏と大内氏の抗争時代である。天文年間の1532年には豊前妙見岳城で大内勢と大友義鑑が戦っている。天文3年には大内義隆は豊前仲津郡に出兵(勢場ケ原の戦い)。鎮房の祖父正房は大内氏から室(正妻)を、父長房の室は大内義隆の妹を、鎮房は大友義鎮(宗麟)の妹を室に迎えている。宇都宮鎮房・朝房(ともふさ)父子は1578(天正6)年、宇都宮勢も参戦した“耳川の戦い”で大友氏が敗れると、豊前の諸城は大友を離れ、鎮房は大友宗麟と決別し、島津と組んだ秋月種(たね)実(ざね)氏と共に島津側につき、種実の五女竜(たつ)子姫と朝房の婚約が決まった。

黒田家の御先祖は?

①近江国伊香郡黒田村②播磨国多可郡黒田庄との二説ある。

黒田家の系図は?

①・・・政光→高宗→高政→重隆(しげたか)→職(もと)隆(たか)→孝(よし)高(たか)(官兵衛)

②・・・重貞→重昭→重範→重隆→職隆→孝高(官兵衛)

③・・・重貞→重昭→重範→重隆→治(はる)隆(たか)(長男)・孝高(次男)

重隆の妻は妻(め)鹿(が)氏の出身で比延(ひえ)懿(い)讃院(さんいん)(黒田城落城時に治隆と共に死亡?とあり、官兵衛27歳まで存命ということになる?)重隆の次男孝高が万吉こと官兵衛で小寺職隆の養子となった

小寺家系図

→則職 →政(まさ)職(もと)(長男:御着(ごちゃく)城) 氏(うじ)職(もと)(軽い知的障害)

→職(もと)隆(たか)(次男:国府(こう)山(やま)城)

右の写真の案内板には「黒田家譜」の捏造?をそのまま書いています。祖父と嫁の墓ですか?明石氏は職隆の妻で官兵衛13歳時に死亡しています。実父重隆と生母懿讃(いさん)院の夫婦墓と見るのが自然ではないでしょうか?今後の研究調査が待たれます。

※官兵衛が有岡城に幽閉された時に黒田家の重臣7人が、主が不在の間は職隆の命に従うという誓約書を書いた(職隆が実父であればそのような事をする必要はないと言われる)。職隆の継室は神吉氏、母理氏。

※目薬屋(玲(れい)珠(しゅ)膏(こう)の名で販売とか)は怪しいかほんの少し関係(家伝薬くらい)があるのかな?といった感じ(中津でも福岡でもその後“目薬の木“の記述は見当たらない)。

※目薬の木(千里眼の木)・・・標高500~600mの山地に自生するカエデ科の落葉高木樹で、昔から山村では外傷性の眼病や物もらいに木の皮を煎じて洗眼したり、小枝や葉を煎じて飲用し、かすみ目や白内障に用いていた。福島県耶麻郡塩川町には幹回り4.1m、樹高20m、推定樹齢300年の巨木がある(樹皮を剥ぎ取られた跡がある)。特許のない時代、生薬の目薬で財をなせるはずがないと言われる。『黒田家譜』には一言も書かれておらず、江戸中期の(信憑(しんぴょう)性にやや劣る)講談本『夢幻物語』から“黒田家目薬屋伝説”が登場して以来、引用される書物が多い。中津、福岡には目薬の木が植えられていた形跡もない。

※中国大返し・・・官兵衛が秀吉に天下取りを進言しないと、柴田勝家あるいは徳川家康が明智光秀を滅ぼしたであろう。時間との戦いであり、中国大返しを企て、山崎の合戦で主導権を取るまでの道筋をつけた官兵衛は、誰もが認める秀吉の最大の功臣であった。

◎時流を見る目がなかった城井宇都宮家(豊前に土着する中世武士の名門)

宇都宮家はその遠祖が、その名のように下野(しもつけの)(栃木県)の出で、源頼朝の平家討伐後、1185(文治元)年、頼朝は諸国に守護や地頭を置いた。頼朝の御家人であった宇都宮信(のぶ)房(ふさ)は豊前国の地頭を賜り(分家)、築城、上毛(かみみつけ)、下毛(しもみつけ)、中津、宇佐の五郡を支配していた。以後400年間、この一族は善政を行い、その居城は周防灘に流れ込む城(き)井(い)川の上流の城井谷の奥にある寒(さわ)田(だ)の城井谷城(福岡県築上郡築上町)である。四方に岩石を巡らし、通路が狭く城にたどり着くまでが至難、「入り口狭くして中広し」のひょうたん型で”ひょうたん城”とも又、茅(かや)切(きり)城とも言われていた。普段は麓の「溝口館」に住み、戦の時は山奥の茅切城に籠(こ)もった。

最後の16代当主となった宇都宮鎮(しげ)房(ふさ)は1536年生まれで、大友家のお家騒動「二階崩れの変」で有名な大友義(よし)鑑(あき)(宗麟の父で正室は大内義興の娘)(1502~1550)の娘を正室に貰って大友氏側についていた(ちなみに父長房は大内義興の娘が正室)。義兄弟大友義(よし)鎮(しげ)(宗麟)の一字を貰って鎮(しげ)房(ふさ)と名乗り、秀吉が九州平定にやって来た時には50代で、正直で無骨な気性の持ち主であった。体格的には身長が180cmもある大男で、強矢の使い手であり、鹿の角をも引き裂く怪力があったと言われる。鎮房は豊前企救(きく)郡長野を所領していた長野祐盛(秋月種(たね)実(ざね)の弟)と共に小領主故に大友、毛利の間をうまく渡っていた。

豊前国随一の名門である城井(きい)流宇都宮家には多くの分家があった。野仲(長岩城)、佐田(さだ)(赤井城)、深水(ふこうず)、江良、加来、犬丸、西郷(不動ヶ岳城)、奈須等古くに岐(わか)れて本家との繋(つな)がりが薄くなった分家もあるが、山田輝家(山田城)、如法寺(ねほうじ)輝則(山内城)、城井(きい)信継(川底城)、仲蜂屋(馬場城・・・鎮房の姉婿)等は代々本家の指図に従って身を処している。筆頭家老の伝法寺家も分家である。城井家を盟主とする鬼木、緒方等国衆もあり、最盛期には岩石(がんじゃく)、一(ひと)ツ戸(と)城、馬ヶ岳、香春(かわら)岳も38支城網に入っていたが、惣領の庶子に対する統制が弱く、各地で庶子が大きく成長してお互いに争うことも多かった。

城井(きい)宇都宮氏の初代信房から分家独立した弟の重房は下毛(しもげ)郡津(つ)民(たみ)荘で当代鎮兼(しげかね)に至るまで野仲氏を称し、22代約390年続いた。豊前に於けるもう一方の実力者であり、下毛郡の代表者であった(城井氏とも過去に数回戦っている始末)。

城井宇都宮家は・・・大内義隆→大内義長(大友義(よし)鑑(あき)の次男)→大友義鎮(宗麟)→島津義久と強大な勢力と巧妙に渡り歩いて来た。戦国時代の北九州は、大友氏と大内氏の抗争時代である。天文年間の1532年には豊前妙見岳城で大内勢と大友義鑑が戦っている。天文3年には大内義隆は豊前仲津郡に出兵(勢場ケ原の戦い)。鎮房の祖父正房は大内氏から室(正妻)を、父長房の室は大内義隆の妹を、鎮房は大友義鎮(宗麟)の妹を室に迎えている。宇都宮鎮房・朝房(ともふさ)父子は1578(天正6)年、宇都宮勢も参戦した“耳川の戦い”で大友氏が敗れると、豊前の諸城は大友を離れ、鎮房は大友宗麟と決別し、島津と組んだ秋月種(たね)実(ざね)氏と共に島津側につき、種実の五女竜(たつ)子姫と朝房の婚約が決まった。

2014年02月15日

周防灘物語(宇佐編)

①馬ヶ岳城②苅田(松山)城③中津川城④妙見岳城⑤龍王城

◎宇佐の麻生氏

1566(永禄9)年、麻生の高尾城主麻生親政(ちかまさ)(大宮司宇佐氏の一族である)も大友宗麟に従い、嫡男七朗を大友館に人質として出していた。麻生親(ちか)正(まさ)の嫡子七郎は文武両道、軍法、兵術にも優れ、行儀正しく正直者であったので、大友義統は(人質であったが)近習として寵愛(ちょうあい)した。田原新三郎は大友一族で“マムシ”と言われていた田原紹忍の子息で、母が大友家と親戚ということで暴れ者であり、何事にも秀でていた新七郎に嫉妬していた。

ある日、義統は近習の七郎を呼び、「南蛮よりの到来品、カステラ、ホール、カルメイラを持って来い」、七郎「はい」と答え、急いで庫に入り、封じていた箱を取り出して一旦改めてこれを取次の新三郎に渡した。新三郎はこれを義統公に渡したのである。義統公は受け取って蓋を開け、その蜜漬の壷(つぼ)に鼠(ねずみ)の糞があるのを見咎(とが)め、七郎を呼び、「不始末も甚だしいではないか、見よ、鼠の糞が混じり込んでいるぞ」とそれはそれは大変な叱りであった。七郎「それは田原殿にお渡し申したるに、さような怪しきものは見つかりませんでした。」義統公はおかしいなと思い、傍にいた吉弘にその糞を割って見させた。すると鼠の糞は陳(ふる)く、他からいたずらに入れたものと分かった。義統公も見抜いていたが客人の前でもあり、その場は万事不問で終わった。

七郎は口には出さなかったが、恨み骨に達したのである。七郎は新三郎の部屋に行き、「汝武格を知らぬ愚か者め、思い知れ!」と新三郎を斬り殺したのである。七郎ははるかに故郷の空を仰ぎ、父母に別れを告げ、腹を十文字に切って果てた。有為の二少年を失って、家中も大騒ぎになり、両人の亡骸を始末していたら、七郎の懐中から一通の新三郎の非を書いた遺書が出て来た。

急報を聞いた麻生(あそう)親政(ちかまさ)は大いに怒り、母の田我子は涙にくれるだけであった。「さすがは倅七郎、あっぱれであった。奸(かん)(よこしまな事)を誅して身を落とす。父は汝が裕(ゆう)勇(ゆう)を悦ぶ、田原が如き悪党の世にあるが国家の凶賊、親に似た新三郎をよくぞ誅戮(ちゅうりく)してくれた」と悔んだ。

親政は田原弾劾の訴状を大友宗麟(そうりん)に送った。宗麟「麻生の訴状にも一理あり。最愛の一子を失い、彼の悲痛は同情に堪えぬ。急ぎ使者を遣わし、慰撫(いぶ)して怒気を宥(なだ)めてやれ」。

五靈(ごりょう)判官(はんがん)国賀が麻生への使者となった。親政の怒りは激しく、国賀は使命を果たせず帰りかけたのである。麻生城では城内の臨戦体制を見られたので、生かして帰す訳にはいかなかった。15人の手勢で追いかけ袋叩きにして殺したのである。「吾輩に何の恨みがあって闇討ちにするぞ!我を殺さば殺せ、我れ悪鬼となって、麻生家を取り潰してくれる」と言い残して死んだ。それから果たして種々の怪妖(かいよう)をなすので、国賀堂と称して「五靈神社」として祀った。

<密使不成功>

毛利の援軍を求めて岩田源八、千原平蔵の両名を使者に仕立てた。二人は(宇佐市)布津部(ふつべ)浦の港から出ようとしたが大友方の中島房直が聞きつけ、その手書を奪おうとしたので、二人は仕方なく中津川より渡海しようとした。これも重松の軍に妨げられ、更に椎田の浦から出ようとすると加来の兵に阻まれ、小倉に出れば長野氏に、門司に便船を得ようとすれば貫氏に阻まれ、二人は力及ばず、暫く彦山に潜み時節到来を待った。

この密使不成功が麻生方の敗軍の因であった。大友方に訴状を出す前に毛利に通じておくべきだった。大友方も、麻生方が使者を殺して帰さなかったのでやむなく出兵したのである。

<麻生城(多賀城、高尾山城)攻め>

1566(永禄9)年3月(1月とも)20日、妙(みょう)見(けん)岳城(現宇佐市院内)主田原親(ちか)賢(かた)紹(じょう)忍ら大友直属軍1500騎、援軍1000騎の軍勢にて高尾城を包囲した。麻生方には家臣の法蘭寺城主麻生家光、上の山城主栄田伊賀守らも加わって、山口、高並(たかなみ)口、桜岳、深水(ふこうず)口に兵を備え、1000余騎、雑兵500で宜坂より狼煙(のろし)を揚げて敵を引き寄せた。攻手側は赤尾の早田山に棚を作り、元重を本陣とした。中島勢は小倉(おぐら)原(ばる)に陣立てした。大友の加勢軍は糸口(いとぐち)原(ばる)、車坂、轟橋に配兵し、成(なり)恒(つね)軍は深見の毘沙(びしゃ)門堂に陣立てした。高尾城は海抜480mもあって、四辺は要害堅固であったのでなかなか落ちない。

赤尾氏と家臣の今仁基(もと)実(ざね)、中島氏、成恒氏ら大友方の土豪らも参戦させられ。顔見知りの麻生氏に「今日は人の身の上、明日は我が身の上、和平をすすめよう」と使者を送ったところ、親政は「“赤マムシ”には降伏しない」と聞き入れないといった、消極的な参戦であった。

2月15日になって、成恒の毘沙(びしゃ)門堂の本陣で赤尾勢、中島勢が加わって軍評定が始まったが酒宴となってしまった。田原紹(じょう)忍(にん)は妙見岳から望遠鏡でこの倦怠を見て大友宗麟に注進したところ、宗麟「逃げられぬ兵は強いものだ。殊に麻生谷と言えば片鄙(へんぴ)な所、寄せ手の退屈は尤(もっとも)なり。早く酒,肴でも送って軍勢を慰めてやれ」と酒数十樽、高崎鰛(いわし)数十駄を送った。(わが子を殺された)田原紹忍からも尻を叩かれ、城からは大木や大石が落とされ苦戦したが、赤尾統秀の家臣で沖洲城主の芦刈実蕃(さねばん)らの活躍もあって一気に攻め登って攻め落とし、親正は一族共に自害した。親正の次男統宣(とうせん)は城を脱出し、筑後柳川に逃げたが、大友義鎮(宗麟)に殺された。三男乙丸も逃げたが、追手に見つかり田原紹忍に殺され麻生家は断絶した。

この年に毛利氏は再び九州に進出し、北部九州で毛利・大友の戦いになり、秋月種実が反大友と(城井氏もこの時反大友になった)。

・1573(天正元)年、宗麟は家督を長子義(よし)統(むね)に譲る。

・1578(天正6)年11月、大友軍は耳川の戦いで大敗退、豊前・豊後の諸将大友を離れ始める。

※「高城川の戦い」とも言われる。兵数に勝る大友軍が敗退、敗走途中に連日の雨で急流となった耳川を渡り切れずに溺死した者が多く、そこを突かれて島津軍に攻められたということで通称「耳川の戦い」と言われることの方が多い。大友軍は3000人が戦死(溺死)したため、未亡人が多く“日向後家”と言われた。宇佐36人衆も多く参陣させられている。

・1579(天正7)年、大友方の田原親(ちか)貫(つら)(田原本家で長野氏からの養子)の反乱(宗麟が本家よりも分家の(義兄)紹忍に重きを置いたため)

田原本家は国東、田原分家は武蔵町であった。耳川の敗戦で田原本家は毛利氏、筑前秋月氏に通じ、大友に反旗を翻(ひるがえ)した。秋月氏や城井宇都宮氏(耳川の敗戦後は反大友)が本家田原氏救出のため宇佐郡に進出、大友方の赤尾村を焼き、光岡城を攻撃、拝田村へと向かい、矢部氏の館も襲われた、田原紹(じょう)忍(分家)率いる大友軍が激しく抵抗したために田原本家を救うことは出来なかった。田原親貫は鞍(くら)掛(かけ)城(豊後高田市河内佐野)に立て籠もって戦死した(宇佐善光寺説もある)。田原(親賢)紹忍はますます大友家内でその立場を強くし、「マムシ」と言われる程の狡猾(こうかつ)な武将であった。

・1581(天正9)年10月、秋月氏に通じた彦山を焼き討ち。11月、7000の大友軍は秋月氏に通じた宇佐宮を攻撃、宮成公元(きんもと)の城(大楽寺の上の台地)を焼き討ち攻撃したがこの戦いは一旦和睦した。

・1582(天正10)年6月12日、本能寺の変起こる。

・1583(天正11)年、再び宇佐宮神官軍と大友氏が戦いになった。大友軍は反大友の時枝城、佐野城を攻撃し、宮成、時枝兄弟は豊前国の西方、北九州到津八幡まで逃げた。

※伝承によると、大内義弘(よしひろ)の14世紀頃、宇佐宮に1600町を寄進。1000町を益永氏に、残り600町を山下玄蕃(げんば)が支配していた。しかし、玄蕃は人望がなく追放された。そのあと、山城国(京都南部)八幡山の慶安寺の子惟光(これみつ)が宇佐弥勒寺に下り、寺務職(代官)となった。弥勒寺の本家は石清水八幡宮である。惟光は宇佐郡高家(たけい)郷時枝に築城して時枝氏を名乗り、宇佐郡猿渡(さるわたり)村、時枝村、上毛郡鬼木村を領した。後に惟光の次男が鬼木村に土着し鬼木を名乗ったという。1546(天文15)年、平太夫の時代に宇佐郡猿渡(さるわたり)下村、善光寺村、高村の内西原(ばる)を合わせて時枝村とした。1556(弘治2)年大友軍に攻められた安心院の龍王城に援軍して抵り、大友宗麟に降伏した。