2014年02月15日

周防灘物語(中津編)

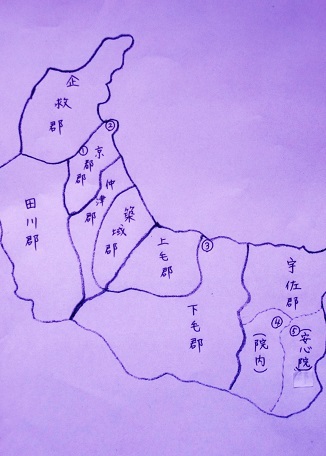

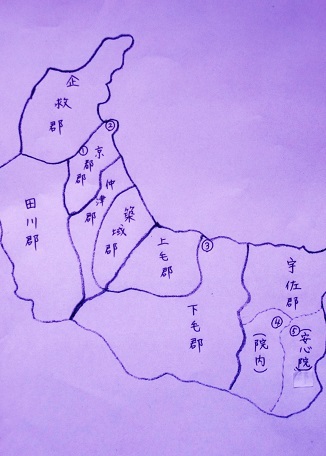

①馬ヶ岳城 ②苅田(松山)城 ③中津(川)城 ④妙見岳城 ⑤竜王城

黒田家の御先祖は?

①近江国伊香郡黒田村②播磨国多可郡黒田庄との二説ある。

黒田家の系図は?

①・・・政光→高宗→高政→重隆(しげたか)→職(もと)隆(たか)→孝(よし)高(たか)(官兵衛)

②・・・重貞→重昭→重範→重隆→職隆→孝高(官兵衛)

③・・・重貞→重昭→重範→重隆→治(はる)隆(たか)(長男)・孝高(次男)

重隆の妻は妻(め)鹿(が)氏の出身で比延(ひえ)懿(い)讃院(さんいん)(黒田城落城時に治隆と共に死亡?とあり、官兵衛27歳まで存命ということになる?)重隆の次男孝高が万吉こと官兵衛で小寺職隆の養子となった

小寺家系図

→則職 →政(まさ)職(もと)(長男:御着(ごちゃく)城) 氏(うじ)職(もと)(軽い知的障害)

→職(もと)隆(たか)(次男:国府(こう)山(やま)城)

右の写真の案内板には「黒田家譜」の捏造?をそのまま書いています。祖父と嫁の墓ですか?明石氏は職隆の妻で官兵衛13歳時に死亡しています。実父重隆と生母懿讃(いさん)院の夫婦墓と見るのが自然ではないでしょうか?今後の研究調査が待たれます。

※官兵衛が有岡城に幽閉された時に黒田家の重臣7人が、主が不在の間は職隆の命に従うという誓約書を書いた(職隆が実父であればそのような事をする必要はないと言われる)。職隆の継室は神吉氏、母理氏。

※目薬屋(玲(れい)珠(しゅ)膏(こう)の名で販売とか)は怪しいかほんの少し関係(家伝薬くらい)があるのかな?といった感じ(中津でも福岡でもその後“目薬の木“の記述は見当たらない)。

※目薬の木(千里眼の木)・・・標高500~600mの山地に自生するカエデ科の落葉高木樹で、昔から山村では外傷性の眼病や物もらいに木の皮を煎じて洗眼したり、小枝や葉を煎じて飲用し、かすみ目や白内障に用いていた。福島県耶麻郡塩川町には幹回り4.1m、樹高20m、推定樹齢300年の巨木がある(樹皮を剥ぎ取られた跡がある)。特許のない時代、生薬の目薬で財をなせるはずがないと言われる。『黒田家譜』には一言も書かれておらず、江戸中期の(信憑(しんぴょう)性にやや劣る)講談本『夢幻物語』から“黒田家目薬屋伝説”が登場して以来、引用される書物が多い。中津、福岡には目薬の木が植えられていた形跡もない。

※中国大返し・・・官兵衛が秀吉に天下取りを進言しないと、柴田勝家あるいは徳川家康が明智光秀を滅ぼしたであろう。時間との戦いであり、中国大返しを企て、山崎の合戦で主導権を取るまでの道筋をつけた官兵衛は、誰もが認める秀吉の最大の功臣であった。

◎時流を見る目がなかった城井宇都宮家(豊前に土着する中世武士の名門)

宇都宮家はその遠祖が、その名のように下野(しもつけの)(栃木県)の出で、源頼朝の平家討伐後、1185(文治元)年、頼朝は諸国に守護や地頭を置いた。頼朝の御家人であった宇都宮信(のぶ)房(ふさ)は豊前国の地頭を賜り(分家)、築城、上毛(かみみつけ)、下毛(しもみつけ)、中津、宇佐の五郡を支配していた。以後400年間、この一族は善政を行い、その居城は周防灘に流れ込む城(き)井(い)川の上流の城井谷の奥にある寒(さわ)田(だ)の城井谷城(福岡県築上郡築上町)である。四方に岩石を巡らし、通路が狭く城にたどり着くまでが至難、「入り口狭くして中広し」のひょうたん型で”ひょうたん城”とも又、茅(かや)切(きり)城とも言われていた。普段は麓の「溝口館」に住み、戦の時は山奥の茅切城に籠(こ)もった。

最後の16代当主となった宇都宮鎮(しげ)房(ふさ)は1536年生まれで、大友家のお家騒動「二階崩れの変」で有名な大友義(よし)鑑(あき)(宗麟の父で正室は大内義興の娘)(1502~1550)の娘を正室に貰って大友氏側についていた(ちなみに父長房は大内義興の娘が正室)。義兄弟大友義(よし)鎮(しげ)(宗麟)の一字を貰って鎮(しげ)房(ふさ)と名乗り、秀吉が九州平定にやって来た時には50代で、正直で無骨な気性の持ち主であった。体格的には身長が180cmもある大男で、強矢の使い手であり、鹿の角をも引き裂く怪力があったと言われる。鎮房は豊前企救(きく)郡長野を所領していた長野祐盛(秋月種(たね)実(ざね)の弟)と共に小領主故に大友、毛利の間をうまく渡っていた。

豊前国随一の名門である城井(きい)流宇都宮家には多くの分家があった。野仲(長岩城)、佐田(さだ)(赤井城)、深水(ふこうず)、江良、加来、犬丸、西郷(不動ヶ岳城)、奈須等古くに岐(わか)れて本家との繋(つな)がりが薄くなった分家もあるが、山田輝家(山田城)、如法寺(ねほうじ)輝則(山内城)、城井(きい)信継(川底城)、仲蜂屋(馬場城・・・鎮房の姉婿)等は代々本家の指図に従って身を処している。筆頭家老の伝法寺家も分家である。城井家を盟主とする鬼木、緒方等国衆もあり、最盛期には岩石(がんじゃく)、一(ひと)ツ戸(と)城、馬ヶ岳、香春(かわら)岳も38支城網に入っていたが、惣領の庶子に対する統制が弱く、各地で庶子が大きく成長してお互いに争うことも多かった。

城井(きい)宇都宮氏の初代信房から分家独立した弟の重房は下毛(しもげ)郡津(つ)民(たみ)荘で当代鎮兼(しげかね)に至るまで野仲氏を称し、22代約390年続いた。豊前に於けるもう一方の実力者であり、下毛郡の代表者であった(城井氏とも過去に数回戦っている始末)。

城井宇都宮家は・・・大内義隆→大内義長(大友義(よし)鑑(あき)の次男)→大友義鎮(宗麟)→島津義久と強大な勢力と巧妙に渡り歩いて来た。戦国時代の北九州は、大友氏と大内氏の抗争時代である。天文年間の1532年には豊前妙見岳城で大内勢と大友義鑑が戦っている。天文3年には大内義隆は豊前仲津郡に出兵(勢場ケ原の戦い)。鎮房の祖父正房は大内氏から室(正妻)を、父長房の室は大内義隆の妹を、鎮房は大友義鎮(宗麟)の妹を室に迎えている。宇都宮鎮房・朝房(ともふさ)父子は1578(天正6)年、宇都宮勢も参戦した“耳川の戦い”で大友氏が敗れると、豊前の諸城は大友を離れ、鎮房は大友宗麟と決別し、島津と組んだ秋月種(たね)実(ざね)氏と共に島津側につき、種実の五女竜(たつ)子姫と朝房の婚約が決まった。

黒田家の御先祖は?

①近江国伊香郡黒田村②播磨国多可郡黒田庄との二説ある。

黒田家の系図は?

①・・・政光→高宗→高政→重隆(しげたか)→職(もと)隆(たか)→孝(よし)高(たか)(官兵衛)

②・・・重貞→重昭→重範→重隆→職隆→孝高(官兵衛)

③・・・重貞→重昭→重範→重隆→治(はる)隆(たか)(長男)・孝高(次男)

重隆の妻は妻(め)鹿(が)氏の出身で比延(ひえ)懿(い)讃院(さんいん)(黒田城落城時に治隆と共に死亡?とあり、官兵衛27歳まで存命ということになる?)重隆の次男孝高が万吉こと官兵衛で小寺職隆の養子となった

小寺家系図

→則職 →政(まさ)職(もと)(長男:御着(ごちゃく)城) 氏(うじ)職(もと)(軽い知的障害)

→職(もと)隆(たか)(次男:国府(こう)山(やま)城)

右の写真の案内板には「黒田家譜」の捏造?をそのまま書いています。祖父と嫁の墓ですか?明石氏は職隆の妻で官兵衛13歳時に死亡しています。実父重隆と生母懿讃(いさん)院の夫婦墓と見るのが自然ではないでしょうか?今後の研究調査が待たれます。

※官兵衛が有岡城に幽閉された時に黒田家の重臣7人が、主が不在の間は職隆の命に従うという誓約書を書いた(職隆が実父であればそのような事をする必要はないと言われる)。職隆の継室は神吉氏、母理氏。

※目薬屋(玲(れい)珠(しゅ)膏(こう)の名で販売とか)は怪しいかほんの少し関係(家伝薬くらい)があるのかな?といった感じ(中津でも福岡でもその後“目薬の木“の記述は見当たらない)。

※目薬の木(千里眼の木)・・・標高500~600mの山地に自生するカエデ科の落葉高木樹で、昔から山村では外傷性の眼病や物もらいに木の皮を煎じて洗眼したり、小枝や葉を煎じて飲用し、かすみ目や白内障に用いていた。福島県耶麻郡塩川町には幹回り4.1m、樹高20m、推定樹齢300年の巨木がある(樹皮を剥ぎ取られた跡がある)。特許のない時代、生薬の目薬で財をなせるはずがないと言われる。『黒田家譜』には一言も書かれておらず、江戸中期の(信憑(しんぴょう)性にやや劣る)講談本『夢幻物語』から“黒田家目薬屋伝説”が登場して以来、引用される書物が多い。中津、福岡には目薬の木が植えられていた形跡もない。

※中国大返し・・・官兵衛が秀吉に天下取りを進言しないと、柴田勝家あるいは徳川家康が明智光秀を滅ぼしたであろう。時間との戦いであり、中国大返しを企て、山崎の合戦で主導権を取るまでの道筋をつけた官兵衛は、誰もが認める秀吉の最大の功臣であった。

◎時流を見る目がなかった城井宇都宮家(豊前に土着する中世武士の名門)

宇都宮家はその遠祖が、その名のように下野(しもつけの)(栃木県)の出で、源頼朝の平家討伐後、1185(文治元)年、頼朝は諸国に守護や地頭を置いた。頼朝の御家人であった宇都宮信(のぶ)房(ふさ)は豊前国の地頭を賜り(分家)、築城、上毛(かみみつけ)、下毛(しもみつけ)、中津、宇佐の五郡を支配していた。以後400年間、この一族は善政を行い、その居城は周防灘に流れ込む城(き)井(い)川の上流の城井谷の奥にある寒(さわ)田(だ)の城井谷城(福岡県築上郡築上町)である。四方に岩石を巡らし、通路が狭く城にたどり着くまでが至難、「入り口狭くして中広し」のひょうたん型で”ひょうたん城”とも又、茅(かや)切(きり)城とも言われていた。普段は麓の「溝口館」に住み、戦の時は山奥の茅切城に籠(こ)もった。

最後の16代当主となった宇都宮鎮(しげ)房(ふさ)は1536年生まれで、大友家のお家騒動「二階崩れの変」で有名な大友義(よし)鑑(あき)(宗麟の父で正室は大内義興の娘)(1502~1550)の娘を正室に貰って大友氏側についていた(ちなみに父長房は大内義興の娘が正室)。義兄弟大友義(よし)鎮(しげ)(宗麟)の一字を貰って鎮(しげ)房(ふさ)と名乗り、秀吉が九州平定にやって来た時には50代で、正直で無骨な気性の持ち主であった。体格的には身長が180cmもある大男で、強矢の使い手であり、鹿の角をも引き裂く怪力があったと言われる。鎮房は豊前企救(きく)郡長野を所領していた長野祐盛(秋月種(たね)実(ざね)の弟)と共に小領主故に大友、毛利の間をうまく渡っていた。

豊前国随一の名門である城井(きい)流宇都宮家には多くの分家があった。野仲(長岩城)、佐田(さだ)(赤井城)、深水(ふこうず)、江良、加来、犬丸、西郷(不動ヶ岳城)、奈須等古くに岐(わか)れて本家との繋(つな)がりが薄くなった分家もあるが、山田輝家(山田城)、如法寺(ねほうじ)輝則(山内城)、城井(きい)信継(川底城)、仲蜂屋(馬場城・・・鎮房の姉婿)等は代々本家の指図に従って身を処している。筆頭家老の伝法寺家も分家である。城井家を盟主とする鬼木、緒方等国衆もあり、最盛期には岩石(がんじゃく)、一(ひと)ツ戸(と)城、馬ヶ岳、香春(かわら)岳も38支城網に入っていたが、惣領の庶子に対する統制が弱く、各地で庶子が大きく成長してお互いに争うことも多かった。

城井(きい)宇都宮氏の初代信房から分家独立した弟の重房は下毛(しもげ)郡津(つ)民(たみ)荘で当代鎮兼(しげかね)に至るまで野仲氏を称し、22代約390年続いた。豊前に於けるもう一方の実力者であり、下毛郡の代表者であった(城井氏とも過去に数回戦っている始末)。

城井宇都宮家は・・・大内義隆→大内義長(大友義(よし)鑑(あき)の次男)→大友義鎮(宗麟)→島津義久と強大な勢力と巧妙に渡り歩いて来た。戦国時代の北九州は、大友氏と大内氏の抗争時代である。天文年間の1532年には豊前妙見岳城で大内勢と大友義鑑が戦っている。天文3年には大内義隆は豊前仲津郡に出兵(勢場ケ原の戦い)。鎮房の祖父正房は大内氏から室(正妻)を、父長房の室は大内義隆の妹を、鎮房は大友義鎮(宗麟)の妹を室に迎えている。宇都宮鎮房・朝房(ともふさ)父子は1578(天正6)年、宇都宮勢も参戦した“耳川の戦い”で大友氏が敗れると、豊前の諸城は大友を離れ、鎮房は大友宗麟と決別し、島津と組んだ秋月種(たね)実(ざね)氏と共に島津側につき、種実の五女竜(たつ)子姫と朝房の婚約が決まった。

Posted by yosshy at 08:39│Comments(1)

│黒田官兵衛(豊前)

この記事へのコメント

本日初めて目にふれました。

馬ケ城の位置ですが、仲津郡にあったのですが

京都郡にあったとなってます。

せっかくのすばらいい内容ですので

汚点を残さないように指摘しておきます。

頑張ってください。

馬ケ城の位置ですが、仲津郡にあったのですが

京都郡にあったとなってます。

せっかくのすばらいい内容ですので

汚点を残さないように指摘しておきます。

頑張ってください。

Posted by 梶原賢一郎 at 2014年08月22日 13:20